本文转载自语言学通讯公众号。

儒学是中华优秀传统文化的重要组成部分。习近平总书记指出,研究孔子、研究儒学,是认识中国人的民族特性、认识当今中国人精神世界历史来由的一个重要途径。弘扬儒家文化,对于中华文化“走出去”,向世界讲好中国故事,具有重要作用。

进入新世纪以来,中华优秀传统文化越来越受到重视,国学成为新潮,而其中的重要代表儒家学说,更是在中华优秀传统文化的弘扬中扮演着重要的角色。然而,儒学作为一种哲学,在世界哲学中,并未占据它应有的地位。诚如中西比较哲学家安乐哲教授所言,中西文化之间存在着旷日持久而且贻害无穷的不对称关系。今天,如果我们走进中国的一家书店或图书馆,我们可以发现,从西方引进的很多图书,老的、新的,都能被找到,翻译质量大多很高。然而,走进西方的一家书店或图书馆时,我们却发现,中国最杰出的思想家的书,无论是什么时代的,都很难找到。而且最让人尴尬的是,对这种情况,竟然几乎不存在要求解决这个不对称的读者群。在西方国家的高等院校,中国哲学也几乎不被归入“哲学”一类,而通常在“亚洲学”或者“宗教学”领域。

很多时候,儒家思想不能进入西方哲学的原因,也在于很多学者用西方的语言来讲儒家学说,例如“天”是“Heaven”(天堂),“礼”是“ritual” (仪式),“义”是“righteousness”(正直),“道”是“the Way”(道路),“仁” 是“benevolence”(仁慈),“德”是“virtue”(美德),“孝”是“filial piety” (虔诚),“理”是“principle”(原理),等等,而这些都是西方词汇。

这就是罗思文教授和安乐哲教授出发的历史节点。作为中西比较哲学家,两位教授对于这种局面感到十分痛心,他们希望通过西方哲学家的眼光,为中国哲学尤其是儒家学说发声,使得中国儒学能够真正进入世界哲学殿堂。在“孔子研究院翻译中国系列”之《儒家角色伦理——21世纪道德视野》中,罗思文和安乐哲针对当今世界的种种问题,如种族歧视、恐怖主义、环境问题,指出西方固有的以个人主义为上的价值观,无法解决这些问题。而中国的儒家学说正与个人主义相反,它崇尚的是一种角色伦理,“联系”则是其中的核心思想。

每个人都在社会中扮演角色,比如“我是妻子的丈夫, 孩子的父亲,孩子的孩子的祖父;我是兄弟的兄弟,朋友的朋友,邻居的邻居;我是学生的老师,老师的学生,同事的同事。”我们是所有特定的人际关系中的一部分,我们与他人的互动, 都将被礼仪所协调。我们的礼仪、习俗和传统,随着与我们密不可分的历史而展开,我们要履行这些关系所规定的义务,对早期儒学来说就是遵从“人道”。这是一种综合之“道”。简单来说,通过与他人互动的方式, 我们的生活显然会有一个伦理维度,它会影响到我们的所有行为,而不仅仅是一部分。通过这种方式,伦理性质的人际行为被互惠观念所影响,被文明、尊重、感情、习俗、仪式和传统所支配,我们的生活也会为自己和他人提供一个审美维度。

多年以来,安乐哲和罗思文一直致力于中西比较哲学阐释学研究。他们以比较哲学阐释方法,开辟新视野,纠正百年来以西方哲学文化为尊的对中国思想文化的不对称解读,消除误解,消除隔阂,增进相互理解。本书正是以儒家角色伦理为切入点,希望打破中西文化壁垒,探讨儒学当代使命,促进人类命运共同体的构建。(本期编辑:浙江大学出版社 黄静芬)

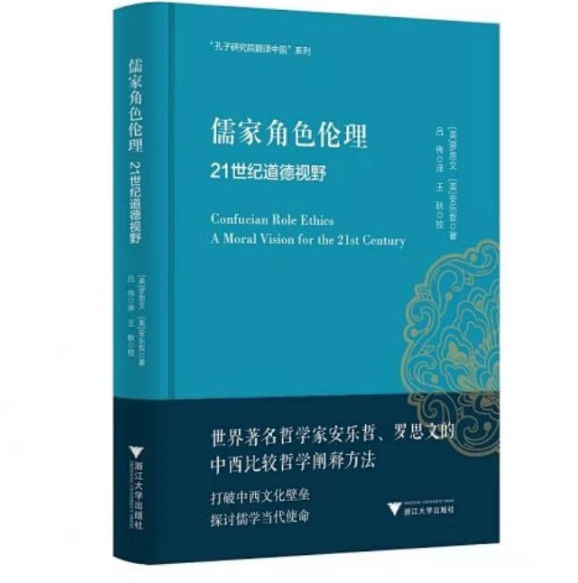

书名:儒家角色伦理——21世纪道德视野

丛书名:“孔子研究院翻译中国”系列

作者:[美]罗思文 [美]安乐哲 著

吕伟 译 王秋 校

定价:58元

优惠售价:46.40元

ISBN:978-7-308-20360-9

如需发票请务必在扫码后地址栏下方的留言栏,自行填写电子邮箱、抬头和税号。

本书为“孔子研究院翻译中国”系列之一,将儒家角色伦理建构为当代伦理话语中的艺术术语。本书提出的整体哲学基于关系的首要地位和对人的叙事理解,并且是对基础自由个人主义的挑战,后者将人定义为离散的、自主的、理性的、自由的,并且通常是自私的代理人。儒家的角色伦理从一个关系构成的人的概念开始,把家庭角色和关系作为发展道德能力的切入点,引发道德想象及其作为人类道德实质所激发的关系的增长。